Ровесник изобретения радио

23 июня исполняется 130 лет со дня рождения

Фёдора Алексеевича Лбова, первого отечественного радиолюбителя – коротковолновика

Биографическая справка

Биографическая справка

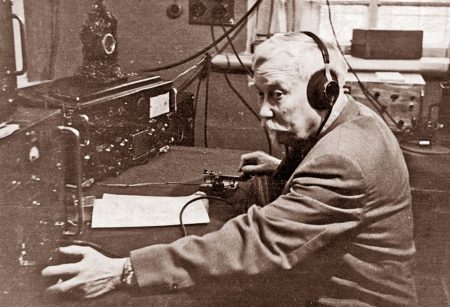

Фёдор Алексеевич Лбов (23 июня 1895 – 18 марта 1976) – уроженец Нижнего Новгорода. Окончил Нижегородское Владимирское реальное училище (1912). В 1923 году поступил в Нижегородскую радиолабораторию в качестве лаборанта. Конструировал радиоприемники, работал на вещательной радиостанции НРЛ. С помощью коллеги по радиолаборатории В.М. Петрова собрал коротковолновый радиопередатчик. 15 января 1925 года Ф.А. Лбов и В.М. Петров впервые вышли в эфир с позывным R1FL, что означало «Россия, Первая, Федор Лбов». Это был первый советский рекорд любительской радиосвязи на коротких волнах.

Ф.А. Лбов принимал активное участие в организации в Нижнем Новгороде областного радиовещания, любительского и Горьковского государственного телецентра.

Автор популярных книг и статей в газетах и журналах.

Почётный радист СССР, Почетный член научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова.

По сложившейся в Музее традиции знакомить общественность с раритетными изданиями, выдержавшими испытание временем, предлагаем вниманию читателей фрагменты воспоминаний Федора Алексеевича Лбова о первых шагах в освоении коротких волн, вошедших в историю коротковолновой связи (журнал «Радиофронт»,1940, № 9).

В конце мая 1924 г. президиум Нижегородского Губисполкома выдал разрешение на «радиотелефонную станцию с передатчиком мощностью до ½ л.с. и длиной волны не свыше 200 м для любительских целей и опытов по передаче и приему». Это было на заре радиолюбительства.

У нас короткие волны использовались только для лабораторных целей. В исследовательских учреждениях собирались генераторы на КВ и даже УКВ. В Нижегородской радиолаборатории проф. Татаринов применял волны до 2,4 м для разработки антенн длинноволновых станций на моделях. Однако никто еще не пытался дать CQ на коротких волнах.

Работая в радиолаборатории им. Ленина, я читал иностранные журналы. В немецких и французских разбирался сам, с английскими справлялся мой товарищ по радиолаборатории В.М. Петров. Днем я занимался конструированием дешевого приемника, чтобы слушать Коминтерн, В.М. Петров – измерением сеточных токов в новых лампах М.А. Бонч-Бруевича. Вечерами мы решили у меня дома заняться короткими волнами…

Первый передатчик был собран на столе: запросто лежала на нем спираль контура, разделительные конденсаторы, всё это было соединено между собой летучими проводами. Две лампы-десятиваттки, какие радиолаборатория выпускала для телефонных трансляций, накаливались от аккумулятора 6 V. Анодное напряжение они получали от 400-V мотора, обращенного в динамо. Всё оборудование помещалось в каморке, отделенной в сенях. Площади в 4 м2 было довольно, но климат в «лаборатории» был плох. Маленькая печь создавала нестерпимый зной на уровне головы, зато ноги застывали даже в валенках.

Часов в одиннадцать вечера 15 января «загнали» в антенну около ампера и решили поработать ключом. Тут же пришлось изобрести позывной – русская, первая, ФЛ – R1FL. В течение получаса с немалым волнением В.М. отстукал несколько раз CQ (Общий вызов — «Всем, всем»), сообщая qra (Моя станция называется …) и pseqsl (Пожалуйста, подтвердите прием) и qrk (Какова разборчивость моих сигналов?), потому что волномера в те дни у нас еще не было.

Через двое суток ночью меня разбудил неожиданный стук в дверь. Прибыла совершенно удивительная телеграмма по-английски, из которой можно было понять, что наше CQ принято громко неким GHH2, qra которого – Schergat. Стали искать, что такое Schergat, где он? Мысль, что связь дальняя, никак не укладывалась в сознании, и в числе разных предположений было высказано и такое: живет в г. Сергаче (Нижегородской губ.) бывший военный радист услыхал нас и прислал депешу по-английски, чтобы нас не выдать.

GHH2 сообщал, что будет нас слушать в 18 GMT, поэтому мы его звали 18 января.

В следующую ночь была получена служебная телеграмма, указывающая, что первая телеграмма была из Schergat (местечко близ Мосула – Ирак). Отыскав на Всемирном Атласе пункт, указанный в телеграмме, мы прикинули расстояние. Оказалось неплохо – 2500 км. Тогда о произведенном опыте было рассказано М.А. Бонч-Бруевичу, который, как и все другие специалисты радиолаборатории, принял это известие с большим оживлением. Радиолаборатория в то время подготовляла серию систематических опытов связи на коротких волнах. Опыты велись в феврале-марте 1925 г., и передатчик радиолаборатории был слышен на всем земном шаре.

Передатчик R1FL был тут же упорядочен, собран на деревянной панели, накал ламп переведен на переменный ток.

В феврале опыты продолжались, передачи R1FL были приняты под Парижем, в Лондоне, а затем по мере укорочения длины волны QSL потекли отовсюду, вплоть до Австралии.

«Wireless World» в февральском номере 1925 г. писал: «Русский любитель услышан. Рано или поздно русские любители должны были заставить Западную Европу их услышать. Это, очевидно, произошло впервые при посредстве передатчика в Нижнем Новгороде, его позывные R1FL».

С июля 1927 г. мне было поручено строить радиовещательный узел – студию, усилители, радиостанцию для Губисполкома. В это дело пришлось уйти целиком, и с тех пор передатчик R1FL замолк. К тому времени в эфире говорили уже сотни советских любителей.

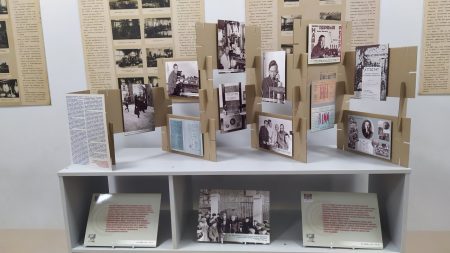

К юбилею Федора Алексеевича Лбова в рамках проекта «Открываем фонды» Музей организовал экспресс-выставку «Ровесник изобретения радио», которая знакомит с фотодокументами, отражающими славный жизненный путь Ф.А. Лбова. Использованы фото из архива Музея «Нижегородская радиолаборатория» и из личного архива Андрея Борисовича Зуева, к.т.н., доцента кафедры «Электроника и сети ЭВМ» НГТУ им. Р.Е. Алексеева, любезно предоставленные Музею.